小林秀雄と聞いて、皆さんはどんなイメージをお持ちだろうか?

「文章がよくわからない」

「国語の受験問題で苦しめられた」

「名前すら聞いたことがない」

「素晴らしい批評家」

など、多様な返答が返ってくるはずだ。

私の場合、小林秀雄というと父親の思い出が多い。

父の遺品から小林秀雄の書籍や初出の雑誌がたくさん出てきた。

しかし、作品自体に深く触れる機会は少なかった。

課題図書として『本居宣長』を読むことで、私と作家の距離が一気に近づいた。

これはうれしい出会いだった。

同時に、本居宣長という人物の意味や偉大さがよくわかる伝記して面白く読めた。

感性に身を任せて大成した、たぐい稀なる昭和の大評論家

作家について簡単に述べておこう。

小林秀雄(1902~1983年)は、明治と昭和を生きた評論家である。

日本近代批評の父ともいわれる人物だ。

もともとは詩人としてやっていくつもりだったが、文芸作品の紹介で評価が高まり、評論家として名を成す。

かつては「評論」というと、作品のことを外野で言うにすぎない二流の文人の仕事とされていた。

しかし小林秀雄の出現により評論は決定的な市民権を得た。

文芸作品としての評価が確立し、『本居宣長』にいたっては4000円の高額書籍ながらも異例の10万部を超えるベストセラーとなった。

小林秀雄本人の口によると、「鎌倉のうなぎ屋の女将までもが買ってくれた」という。

柄谷行人や東浩紀など、現役の評論家が多数活躍しているが、彼ら評論家といわれる文人は、少なからず小林秀雄の影響を受けている。

さらに小林秀雄は、「感性に身を任せて好きな芸術をとり上げる」ことで成功した、非常にまれで幸福な作家であった。

文芸では詩人のランボーやボードレール、小説家のドストエフスキー、ヴァレリー、バルザック、紫式部、志賀直哉、横光利一、哲学者のソクラテスやアラン、ベルグソン、心理学者のユング、画家のゴッホや梅原龍三郎、音楽家のモーツアルトなど、さまざまな芸術を古今東西から取り上げ、西欧文化に飢えた当時の日本人たちに広く紹介した。

それらは文筆におよばず、全国各地で行った講演会でも語りつくされた。

情報の専門家や細分化が詳細になされた現代では小林秀雄のような広範な仕事が評価されることはまず困難だろう。

また、ロジックが重視される現代、感性に身を任せた小林秀雄の作風にはさまざまな「つっこみ」が入るであろう。

それでも、小林秀雄にはいまだ根強いファンがいる。

そして、「小林秀雄はすごい!」という人は多い。

私は、学生時代に小林秀雄の作品をいくつか読んでもピンとこなかった。

しかし新潮社から出ている講演テープを聞いたときから少しずつ感化され、今回の『本居宣長』を読むことで「小林秀雄はすごい!」と、唸りをあげるにいたった次第だ。

文体と引用で攻めまくる、歯ごたえのある評伝作品

前置きが長くなったが、読書会での小林秀雄『本居宣長』をめぐるメンバーが発した談話を、以下にまとめた。

読書会の雰囲気を共有できたら幸いである。

メンバーからは相変わらず自由闊達で多様な意見が飛び交った。

「正直言って結構わからないところもたくさんあったが、非常な充実感を得た」

「読みづらい本をやるのが読書会の目的なので、私はこれがなければ最後まで読まなかっただろう」

「言いたいことは少しだけわかったかなと思う」

といった、決して積極的ではない意見が多かった。

さらには、

「とても苦痛な本」

「読む気がそそられず、放置した時間が長くなってしまった」

などの声も聞こえてきた。

読書会でいつもながら展開される「まとまるのかなぁ」という怪しげな出だしの感覚と、終盤に従ってそれが収束される理性的な展開を期待しつつ、会場に飛び交う意見に身を任せることにした。

引用が命ともいうべき作品『本居宣長』に対して、その「引用がきつい」という声が多数からあがった。

しかしながらその引用にも、小林秀雄は深い意味を持たせていることがわかる。

「引用が多いので、読む人を選ぶ。誰がどういうことをしたのかという時代背景なども知らないと読みこなせない」

「10年以上かかって書かれているので、同じ引用がたくさん出てくる。読んでいて迷子になってしまった」

「引用に解釈をいれず、聴いたもの見たものにそのまま触れればよいのだということが書かれている」

「小林は本居がそういう人なんだということを伝えたく、何度も引用していた」

「そういう音楽的な人なのだと思った」

これらの意見は印象深い。

「引用はきつかったが、最後になってくると読み慣れてくる」

「この本に感謝するのは、古文が読めるようになったこと」

という、学習的な効果には私も共感した。

では、具体的にどんな引用がなされているのだろうか。

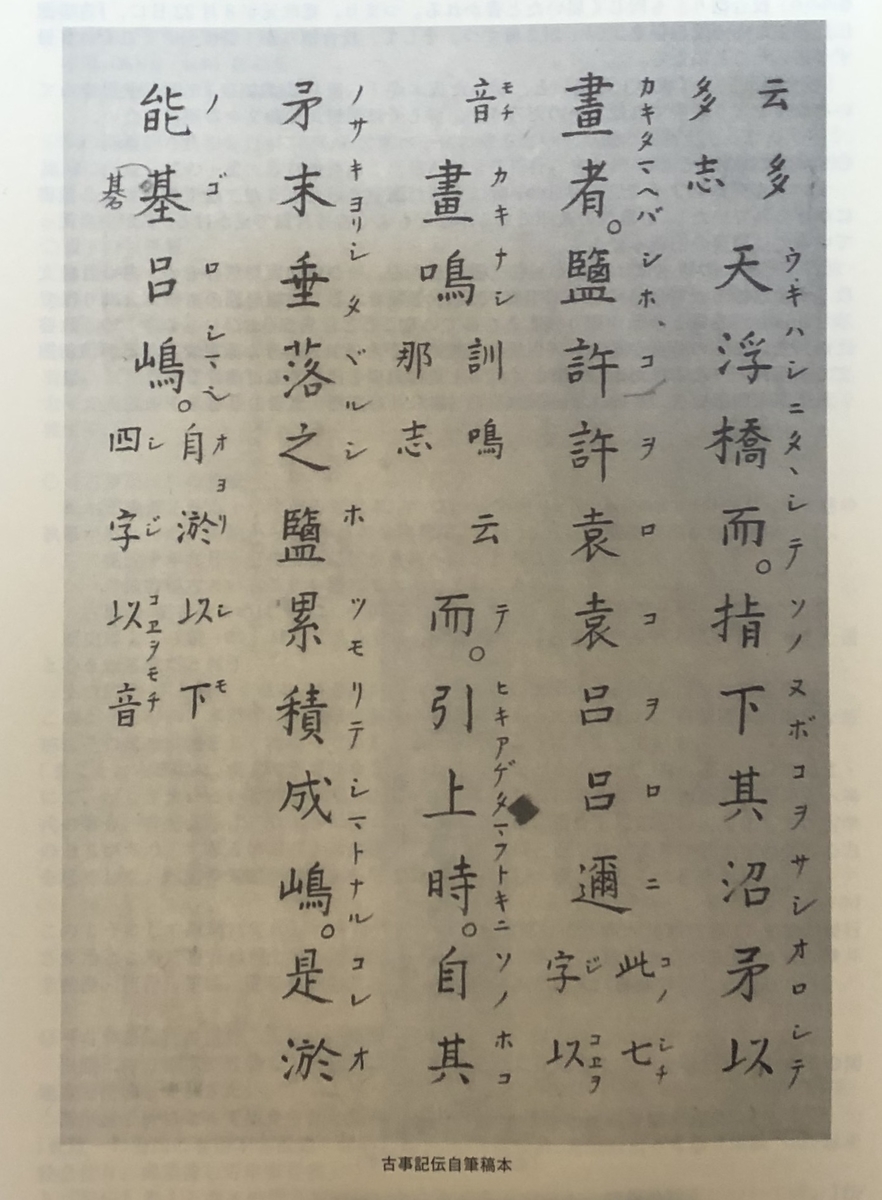

以下にその引用を孫引きしてみる。

ーーーーーーーー

私達は、「萬の事しげ」き今の世に生きてゐるので、これをどうしやうもない。宣長は、文中に、次のやうな問ひを設けてある、「モシ、マハリトヲク、今日二ウトキヲ、キラハバ、和歌モ同ジ事也。誹諧コソ、今日ノ情態言語ニシテ、コレホド人二近ク、便ナルハアラジ。何ゾコレヲ トラザル」、答へて日はく、「スベテ、我方ニテ、連歌誹諧謠淨瑠璃小歌童謠ノルイ、音曲ノルイハ、ミナ和歌ノ內ニテ、其中ノ支流、一種ノ音節體製ナレバ、コレラニ對シテ、和歌ヲ論ズベキニアラズ。其中ニツイテ、雅俗アルヲ、風雅ノ道、ナンゾ雅ヲステテ、俗ヲトラン。本ヲオイテ、末ヲモトメンヤ。サレドモ又、コレモソノ人ノ好ミニ、マカスベシ」。その人の好みにまかすべし、といふ言葉は、此處だけではない。文中幾つ出て來る。「詩ガマサレリト思ハバ、詩ヲックルベシ、歌ガオモシロシト思ハバ、歌ヨムベシ。 又詩歌ハ事情ニトヲシ、誹諧が、今日ノ世情ニチカシト思ハバ、ソレニナラフベシ。又詩歌連誹、ミナ無盆トオモハバ、何ニテモ、好ムニシタガフベシ」。

ーーーーーーーー

カギカッコ内のような引用が本書で延々と続くのである。

「いまは言語化しろと言われる時代だが、わからないものはわからないまま受け取ることがよいのではと思っている。その点で小林秀雄に共感できる」という意見は、言葉にとらわれた「ものしり人」を批判する本居宣長や小林秀雄の姿勢と相通じる。

言葉ですべてを把握することはできない。

科学万能に傾きつつある昭和の日本に警鐘を鳴らしたのが小林秀雄だった、という解釈もできる。

感覚的な事物把握や描写にたけた小林秀雄に関し、

「この意見はいまだったら通用しないなという感覚もありつつ、鋭い視点が散見される。読むことに命をささげた人なんだということを感じた」

という、作家の知識と経験、情熱で作品を押し切る文章の力強さには共感する。

「本居が古典に寄り添う共感力に対し、小林が本居に共感しているということが強烈に感じられる」

という意見から、議論は文体論に移る。

「キーセンテンスを抜き出そうと思っても抜き出せなかった」

「キーセンテンスを抜き出しても必ずそのあとになにかが出てくる」

「独断の文章というか、キーセンテンスではなく「文章」として読ませる」

「やはり気合なんだと。小林に論理性はなくて、気合で勝負しているという感じ」

「喋っているのと同じで、語気の鋭さ、気合」

「それで最終的に伝わってくるのは、“小林はすごい”という一言につきる」

「小林の文に論理性はないが、キャッチコピーが上手い」

「小林が本居に入り込んでいて、本居は古事記に入り込んでいる」

「本居がすごい、ということよりも、小林がすごいという一言」

まさに小林秀雄という作家と『本居宣長』を端的に言い表した表現である。

これには納得がいった。

では、小林秀雄自身の文から、彼の力ある文体を引用してみよう。

———————

過去の作品に到る道は平坦となつて、もはや冒險を必要としないやうに見えるが、作品にもいろいろある。幾時の間にか、誰も古典と呼んで疑はぬものとなつた、豊かな表現力を持つた傑作は、理解者、認識者の行ふ一種の冒險、實證的關係を踏み超えて來る、無私な全的な共感に出會ふ機會を待つてゐるのだ。機會がどんなに稀れであらうと、この機を捕へて新しく息を吹き返さうと願ってゐるものだ。物の譬へではない。不思議な事だが、さう考へなければ、或る種の古典の驚くべき永續性を考へる事はむつかしい。宣長が行ったのは、この種の冒險であつた。

———————

古典が古典足り得るのは、作品が「無私な全的な共感に出會ふ機會を待つてゐる」からであり、それを本居宣長は冒険として実践していた。というくだりを、小林秀雄は上記のように延々とレトリカルに解説する。

(後編に続く)