作者は『現代美術史』(山本浩貴著)に記された日本現代美術史を取り上げ、「驚くべきことに〈ネオ・ダダ〉は〈ハイレッド・センター〉の項目の中で、赤瀬川原平を語る際(「赤瀬川原平とネオ・ダダ」という小見出しが付され)わずか10行の記述にとどまり、解説以前の扱いになっている。」と語っている。アート史に埋もれつつある「ネオ・ダダ」を救済しようという試みが、本作の主題である。

ネオ・ダダとは、1910年代半ば~1924年に起こったアート活動である「ダダ」(1916年にトリスタン・ツアラが命名)の現代版である。

ダダの流れから1924年、アンドレ・ブルトンが『シュルレアリスム宣言』を発表し、解剖台の上のミシンとこうもり傘の偶然の出会いといった、理解困難な(理解されることを拒否した)詩やオブジェの創作を含む「シュルレアリスム」へと進化する。

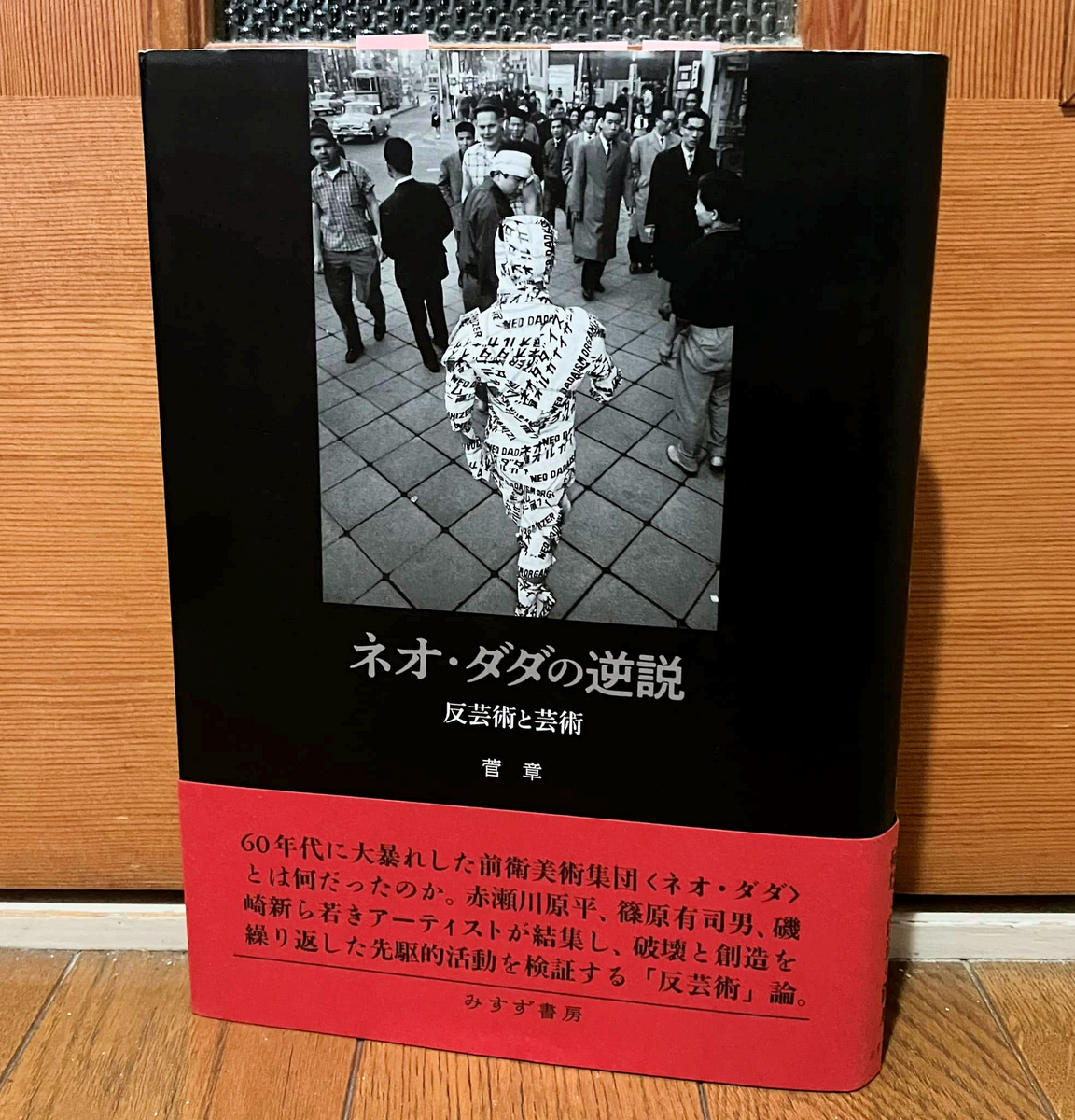

大づかみに言えば、こうした理解困難なアート活動の原点であるダダに回帰し、1958年の第10回読売アンデパンダン展を起点に日本で発生した「反芸術活動」が、ネオ・ダダである。

残ることのない一回生の芸術

注目すべきは、作者の菅章氏が大分生まれの大分市美術館館長で、ネオ・ダダの中心人物である赤瀬川原平(1937~2014年)は幼少期から大分県大分市で育ち、別府国際コンベンションセンターを設計した建築家の磯崎新(1931~2022年)は大分市出身、身体アーティストの風倉匠(1936~2007年)も大分市出身という、九州大分はネオ・ダダというアート発信の中心地だった点である。

赤瀬川原平は、千円札裁判(1963年)で偽造紙幣はアートか否かという物議を醸し、宮武外骨をリバイバルさせたり、廃墟や遺構の意味を再定義した『超芸術トマソン』(1987年)や路上観察学会の立ち上げ、超芸術トマソンの人間版である『老人力』(1998年)の上梓など、メディア界で八面六臂の活躍を見せる作家だ。

中でも、本作の第2部で取り上げられている、風倉匠は大変興味深かった。また、ネオ・ダダ活動においてきわめて象徴的な存在感のある作家である。

第一に彼は、「作品を残したがらなかった」という。

パフォーマンスやハプニングを表現の主体とし、中でもバルーンの中に入って動き回るパフォーマンスが代表作。ナム・ジュン・パイクは彼を「世界で最も無名な有名人」と評しリスペクトしていた。

風倉匠の志向からも、作品の一回性を尊重したであろうし、そもそも彼の活動は「代表作」といわれることすら拒絶したであろう。

作品を残したがらなかった姿勢は、作品が歴史になり、権威になることを徹底拒絶した、ともいえる。

一回性の芸術といえば、1994年ごろ、つくばに住む友人から「うちでパフォーマンスをやるから」と誘われ、元山海塾の滑川五郎(1951~2012年)の舞踏を目前で見たことがある。

夜空にスポットライトを浴びた白塗りの体を弓のようにそらせ、屋根の上で踊る彼の姿はあまりにも衝撃的だった。懇親会でお話ししたとき、前歯が抜けた笑顔が印象的だった。

風倉匠の一回性の芸術、ぜひ生で見てみたかった。

アートの本質はマイノリティ

1958年というネオ・ダダが生まれた時代が、メディアの時代であることも、反芸術活動の発生と決して無関係ではない。

資本主義というマジョリティへのカウンターとしてネオ・ダダが街を闊歩し、赤瀬川原平や磯崎新は別次元でのマジョリティの地位を確立するなか、風倉匠はひたすらマイノリティの道を歩む。

権力、搾取、歴史、習慣、大衆、そして反自由へのカウンターとしての一回性を貫いた風倉匠こそ、「アートとは自由」を体現したネオ・ダダの生き証人だったのではないだろうか。

アート史の中に埋もれて消えることことこそが、風倉匠のネオ・ダダイストとしての活動の主眼だったはずである。

ここに、アートの本質とジレンマがある。

権威と形式を破壊し、アート本来の自由を取り戻すことが、反芸術活動である。

そしてアートの本質には、マジョリティを疑うという基本姿勢がある。

アートとはいつの時代でも、反芸術活動である。

その活動が市民権を手にした瞬間、他の反芸術活動が出現する。

宗教にたとえれば、ユダヤ教のマイノリティだったイエス・キリストが新興宗教をおこした瞬間、カソリックからマイノリティだったプロテスタンティズムが生まれた瞬間、テロリストが自由の戦士になった瞬間のような物語を、本作『ネオ・ダダの逆説 ~反芸術と芸術~』が示しているように読むことができた。