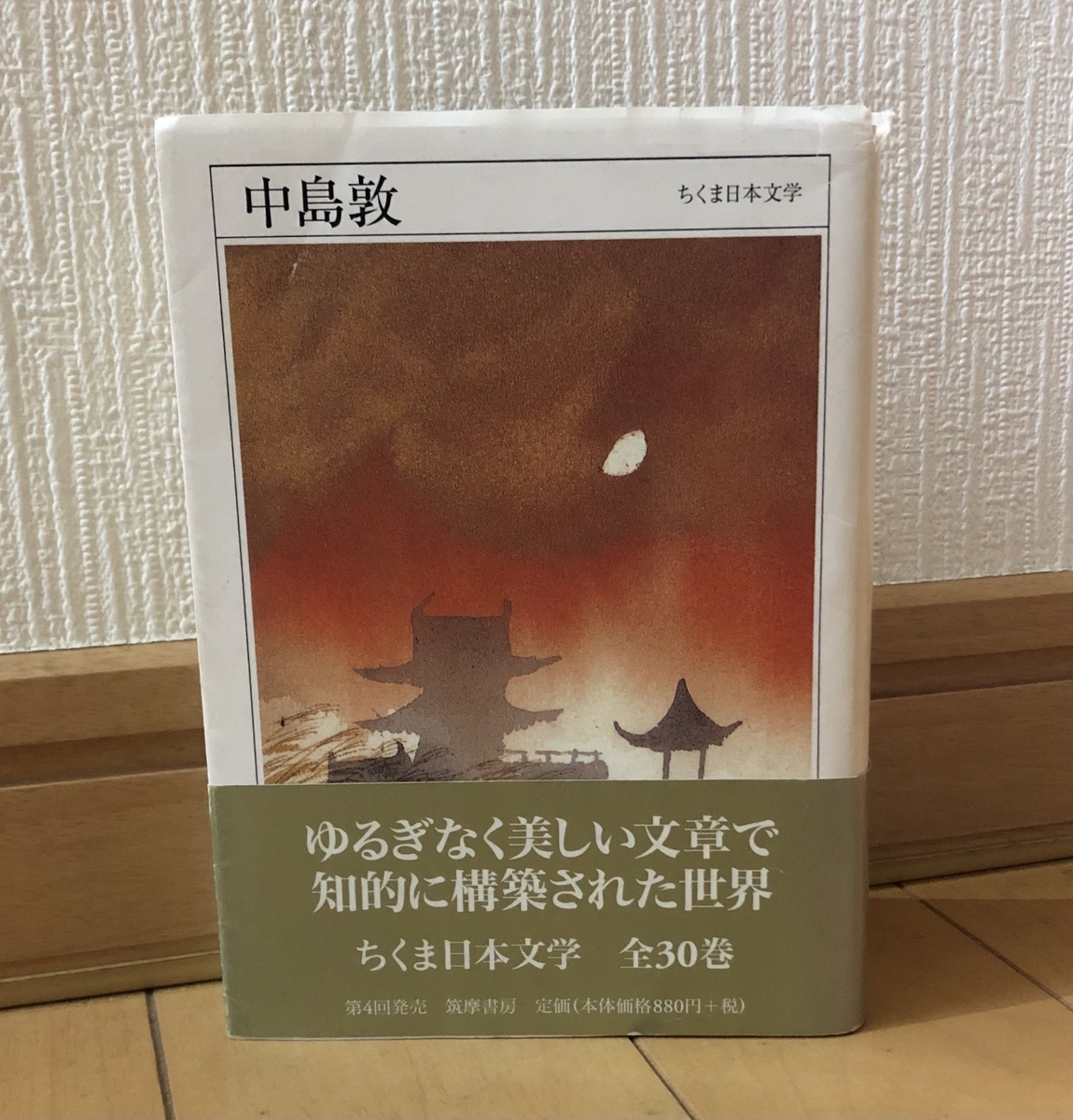

中島敦といえば明治・大正・昭和と33年の短い人生で3つの時代を生きた日本を代表する作家である。中学校の教科書にも登場した記憶がある方も多いはずだ。

今回取り上げた短編の名手中島敦の『山月記』『名人伝』『悟浄出世』『文字禍』は、いずれも中短編。

虎に変身してしまった詩人がその人生を憂う『山月記』は芥川龍之介の『藪の中』を彷彿させる作風で、蚤の心臓を射貫くテクニックを磨いた弓の名人が弓を射ずに標的を倒す技を究める『名人伝』は「核の抑止力」を想起させ、西遊記の中で最もキャラの立っていない沙悟浄に自問自答を続ける哲学者(河童)として光を当てた『悟浄出世』に思わずほくそ笑み、文字の研究に人生を費やした老学者が文字の刻まれた粘土版の下敷きになり死んでしまう『文字禍』にブラックユーモアを感じ、いずれも、中島敦作品の中では個性的で、読んでいて面白いものばかりだ。

こうした作風を踏まえ、参加者からは、「どこまでフィクションでどこまでノンフィクションだかわからない」「人の心をよく見た作家」や、「ユーモア小説」「ホラ話」「これは漫画だ」など、自由な意見が飛び交った。

まことしやかな文体でホラ話を描く夭折の天才の魅力

中島敦のまことしやかな文体には、ホラ話であることは明確なのだが、なぜかその世界観を納得させ、読者を引き込んでいく強い吸引力がある。そして各作品のモチーフにはなんらかの元ネタがあるのだろうが(ないかもしれない)、正確にはわからない。

彼の「まことしやかな文体で世界観を納得させ、読者を引き込んでいく」という才能はどこからくるのか。それは、彼の深い教養と育った環境に由来する。

中島敦は少年時代から漢文教師の父親や祖父、伯父、叔父など、漢籍に囲まれ生まれ育った生い立ちがあり、『文字禍』はそんな作家の「自伝的作品」ではないか、という参加者からの意見が印象的だった。

「単なる線の集まりが、なぜ、そういう音とそういう意味を有つことが出来るのか」とあるように、アルファベットやひらがな・カタカナなどの表音文字とは異なり、表意文字である漢字には文字自体に意味がある。

文字自体が意味を持つ漢字には霊が宿り、「主人公の老学者は粘土版に宿った文字という霊に殺された」という解釈も興味深かった。

また、「言葉が思考を規定する」という意味において、漢字とひらがな・カタカナが混在する日本語の言語体系は、日本人の曖昧性の本質なのではという意見にまで発展した。

「書物は瓦であり、図書館は瀬戸物屋の倉庫に似ていた。」と、作家は物体と生命の狭間にある書物の奇妙な存在に素朴な疑問を投げかけ、「歴史とは、昔、在った事柄をいうのであろうか? それとも、粘土板の文字をいうのであろうか?」と、歴史とは粘土板の傷に過ぎないのではないかという、歴史への本質的な疑問までも投げかける。

作家の個人史に戻ると、少年中島敦の目に映った親族の姿は、どこもかしこも漢字びっしりの文献だらけで、机に向かい文字の集積という物体に取り組む男たちの、どこかユーモラスな背中が見えたに違いあるまい。

「こんな人たちはきっと文字に殺されてしまうことが本望なのだろう」と『文字禍』の結末を結んだ中島敦のユーモアは絶妙だし、天井から降ってきたものの下敷きになってずっこけるというオチは、「ドリフのコントにも通じるものがある」という会場からの発言もまたなるほどであった。

人間の内面をカッパに託した『悟浄出世』は名作

読書会メンバー内で『悟浄出世』に人気が高かったのは意外だった。

西遊記の主人公は三蔵法師と孫悟空、それを取り巻く猪八戒、沙悟浄となるが、中でも沙悟浄は最も地味なキャラだ。

『悟浄出世』で、悟浄は死の恐怖におびえ、生きる苦痛と煩悶を抱え、青年のような悩みを背負うインテリである。

「遠方から見ると小さな泡がかれの口から出ているに過ぎないような時でも、実は彼が微かな声で呟いているのである。「俺は莫迦だ」とか、「どうして俺はこうなんだろう」とか、「もう駄目だ。俺は」とか、時として「俺は堕天使だ」とか。」と、自己という存在に耐えられず、つねに疑問を抱えている。

そうした人間的な自問自答を続けながら、ときどき「魚類を掴んでむさぼり食った」などという妖怪的な行為が相の手に入り、人間と妖怪の狭間を行き来する描写も絶妙である。

『文字禍』が、文字に殺されたインテリの最期をユーモラスかつ皮肉に描いた作品といえるのなら、苦悩に逡巡するインテリの姿をカッパという妖怪に仮託して描いた作品が『悟浄出世』である。

読書会が始まる前、中島敦を取り上げて果たしてどんな展開になるのか、なにを議論したらよいのか、という不安が多少はあった。

が、あに図らんや、止めどもなく議論の種が湧き出てきて、脱線もありで、まだまだいろいろな議論ができそうな題材であった。

いい意味で、期待が裏切られたのが、今回の読書会だった。

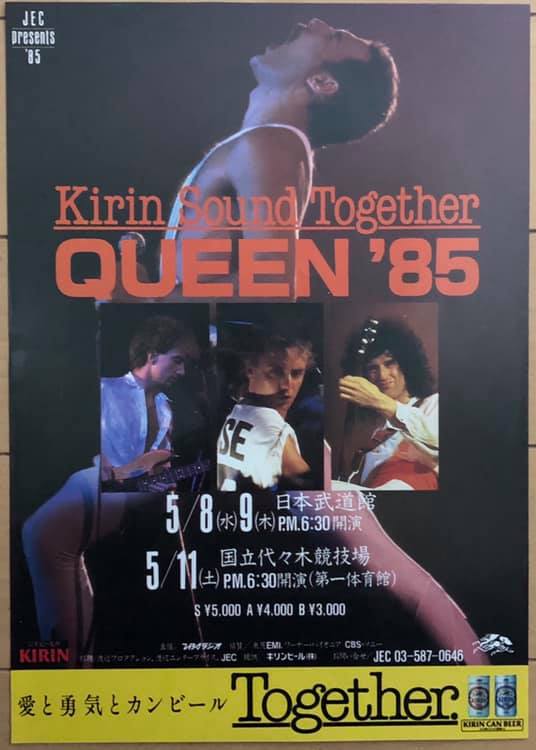

最後に、中島敦が晩年の1941年、教科書編纂のために赴任した南国パラオを中心に据えた地球儀をバックに、参加者が持ち寄った書籍を撮影。左上の書名がよく見えない文庫は、岩波の『山月記・李陵』。

* * *

次回はまったく趣向を変え、社会学の新刊ベストセラーを取り上げます。

ベーシックインカムの概念を世に広めた、ルトガー・ブレグマンの『隷属なき道』です。

第3次産業革命の時代に活躍したマルクスの引用が多数あり、第4次産業革命の時代に入ったAI時代のいま、作者は時代に鋭く切り込み、新しい生き方を差し出します。

人工知能とベーシックインカムは私たちの生活を創造的にするのでしょうか。

人工知能は、いわば、いまの人類に突きつけられた「考える課題」です。

次回の議論を、お楽しみに。