ヴェニスといえば、ゴンドラが行き交う水の都、世界中のツーリストが集う名観光地、ユダヤ商人がヒロインのポーシャにまんまとやられるシェイクスピア作品の舞台であったりなど、非常にコンテンツ力の高いイタリアの土地である。

イタリアはドイツのアーティストたちのあこがれの場でもある。日照時間の短いドイツで創作活動に励む彼らは、太陽を求め、南へ南へと向かう。新たな哲学の地平線を求めてイタリアを放浪したニーチェや、大ペテン師カリオストロをおしのびでイタリアに取材したゲーテなど、この国を舞台に数々の作品が残されている。

今回取り上げる『ヴェニスに死す』(トーマス・マン著、初版1912年刊)は、作曲家グスタフ・マーラーの死(1911年)を契機に書かれた作品だ。作品の主人公の名前にも同名のグスタフが冠されている。

この作品は、いうなれば「パンデミック、ツーリズム、美少年」という三題噺を解いたともいえる中編小説だ。本作を原作としたルキノ・ヴィスコンティの映画もまた本読書会において俎上に上がった。原作へのオマージュとして映画のバックにはマーラーの交響曲3番と5番が流れ、美と頽廃、生と死という、作品の中核をなす憂いを醸し出している。

◎映画『ヴェニスに死す』から。もう一人の主人公タージオ

ちなみにドイツ語文学としてマックス・フリッシュの『アテネに死す』という作品があるが、こちらも客死かつ禁断の愛がテーマである。1966年に白水社から日本語版が出ていたが、いまでは古書店で時々お目にかかるぐらいだ。マックス・フリッシュはノーベル賞を取るといわれていた作家だったが、日本ではなかなか日の目を見るチャンスのなかった不世出の天才である。

◎『アテネに死す』(マックス・フリッシュ著)も少なからず『ヴェニスに死す』の影響を受けている

観光地で起こる美少年への愛とパンデミック

『ヴェニスに死す』の大枠は次の通り。

主人公である初老の作家グスタフ・アッシェンバッハはヴェニスに一人旅に来る。現地で家族旅行に来ていたタージオというポーランド貴族(シュラフタ)の美少年と出会って心が動かされる。アッシェンバッハはタージオをストーカーのごとく追いかける。タージオの気を引こうとめかしこんだり、美容院で髪の毛を黒く染めたり、アンチエイジングとビジュアルの向上に熱心に取り組む。そんな中、観光地ではコレラが蔓延。日増しに人の姿が消えていく。それを横目に、アッシェンバッハはタージオ追跡を日々の活動とする。最後、アッシェンバッハは感染し、タージオが海水浴する姿を海岸の座椅子から眺めながら死んでいく、という物語だ。

アッシェンバッハは終始自分の人生を悔やんでいたり、ひたすらタージオの美と若さにあこがれ続けたり、同じことを小さな観光地で延々と繰り返している。

アッシェンバッハの年齢からするとむしろターゲットはタージオのお母さまになるはずなのだが、同性でありかつ美少年、という点が本作が提示する課題の中核である。

本作がきっかけで、著者のトーマス・マンは同性愛者という枠でくくられることにもなったわけだが、本作をめぐり、読書会の参加者たちはどのような見解を持ったのだろうか。

今回もコロナ対策のためにZOOMで聞かれた発言から、以下引用する。

まず、コロナ禍で外出がままならず楽器三昧のNさんや、本作からイタリア居住経験を回想し、パゾリーニの映画がテレビで放映されていたのはショッキングだったと告白するMさん、鎌倉に移転したAさんなどの近況が共有された。書籍『事業をエンジニアリングする技術者たち』が売れているという朗報も含まれていた。

ヴェニスにはムラーノ島、ブラーノ島があり、本作の舞台はリド島であるとし、「格調の高いコントだった」と本作を一言で要約したコメントがあった。

「ヴィスコンティは映画『ヴェニスに死す』でなにを表現したかったのだろう?」という素朴な疑問や、「芸術本来の姿である「死」を扱った作品」という洞察、「タージオへの愛を現実逃避の手段とした」「弱者の物語」「金融の中心地、下世話な観光地での物語」といった意見までが飛び交った。

「道徳的な生き方をヴェニスで放棄した物語」という、感傷旅行ならぬ旅先で人生の一区切りをつけたという意見、「アッシェンバッハの一方的なのぞき見趣味は街路で商品を見るかのようにタージオを観察する」「一方通行で、相互性とコミュニケーションの崩壊の表現」という深い分析が聞かれた。

「アッシェンバッハはトーマス・マンの未来」「30代でこんな作品をつくるのは偉大」「多面的な読み方ができる作品」とは、まったく同感である。

作家が告白する『ヴェニスに死す』の元ネタ

作品に接しながら、改めて『ヴェニスに死す』を「ドイツ文学そのものだよな」と漠然と思いつつ、ふと、『トーマス・マン全集 XII』(新潮社)に収録された手紙を開いてみた。

1915年8月3日の手紙の中で、本作を「これ以上に時代の必然性と密着している作品がほかにあるでしょうか?」と語っている。

『ヴェニスに死す』が出版された2年後にはサラエボ事件が起こり、第一次世界大戦が勃発する。最先端の科学を投入した武器開発と情報通信技術を駆使して行われた、世界初の科学戦である。ここで培われた武器開発のノウハウは第二次世界大戦の毒ガスや原子爆弾といった大量虐殺の手段を生み出し、情報通信技術は現在の武器の基礎技術となる。

フロイトの精神分析が流行りだしたのもこのころだ。『精神分析入門』は第一次世界大戦の真っただ中、『ヴェニスに死す』発刊5年後の1917年に発刊されている。

手紙の中でいう「時代の必然性と密着」とは、戦争という恐怖と欲望、利権が中核をなした、歴史を画するネガティブな事件との関係を指しているのだろう。

ちなみに、同作のヴィスコンティによる映画が公開された1971年はベトナム戦争まっただ中だった。その一方でアポロ14号が月面着陸している。

芸術は、人類進化の一環として、時代の転換期に生まれるものである。

手紙をさらに紐解いてみた。

1915年9月10日の手紙の中から、『ヴェニスに死す』の元ネタが公表されている文面を発見した。この一文で瞬間腹落ちした。同時に、読書会で我々が議論してきた言葉のすべてがつながってきた。

--------

この短篇(『ヴェニスに死す』)のそもそもの出発点となったのは、ゲーテの最後の恋愛――(ほら、あの)七十歳のゲーテがマリーエンバートの例の可憐な少女に抱いた情熱――本気で彼女と結婚しようとしたものの、相手および自分の親戚から反対されたという、感動的で・グロテスクで・肌に粟を生じさせるような事件――を物語ろうという計画だったのです(パウル・アマンあての手紙から引用)。

--------

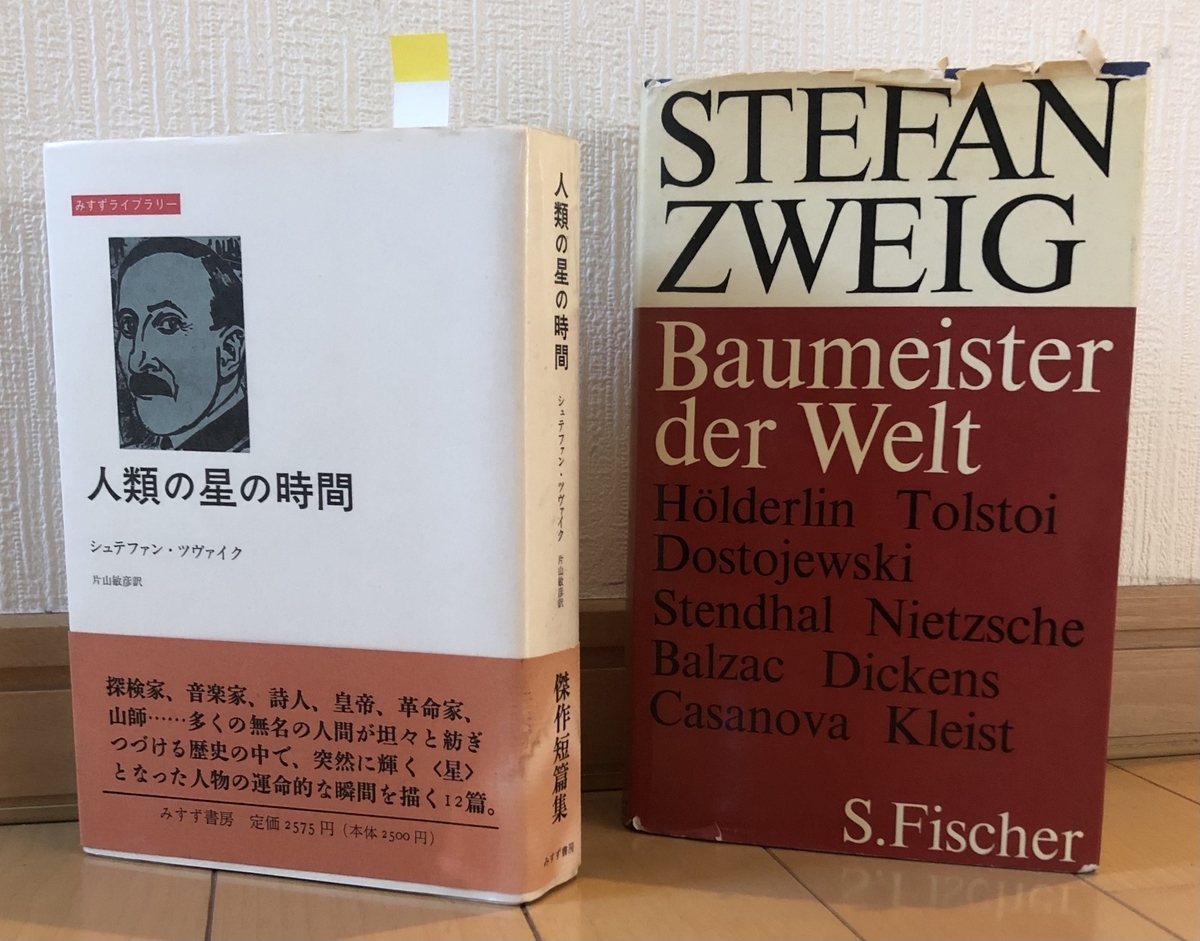

「七十歳のゲーテがマリーエンバートの例の可憐な少女に抱いた情熱」とは、ドイツ最大の恋愛詩といわれるゲーテ晩年の作品『マリーエンバートの悲歌』の物語である(ちなみに『マリーエンバートの悲歌』は、本読書会第8回(2015年9月26日(土)開催)で取り上げた『人類の星の時間』(シュテファン・ツヴァイク著)の中でも扱われている)。

◎『マリーエンバートの悲歌』を歴史的な出来事として『人類の星の時間』で取り上げられている

この作品は、温泉観光地マリーエンバートで、74歳のゲーテが19歳の少女ウルリーケに恋をする物語だ。自分の孫といっても不思議ではない少女に欲情し、上司のカール・アウグスト公を介してウルリーケの母親を説得するなどさまざまな手段を使い結婚にまで持っていこうとする。当然それは拒絶され、ゲーテは帰路の馬車中で泣く泣く『マリーエンバートの悲歌』を書き上げた。世界文学史の一幕である。

トーマス・マンは『ヴェニスに死す』の「感動的で・グロテスクで・肌に粟を生じさせるような事件」というモチーフを、ゲーテから拝借したのだ。

すべてのドイツ文学はゲーテに通じるという点も明確に表れている。

マリーエンバートという湯治場を世界的観光地ヴェニスにまで拡張し、19歳の少女との恋愛を貴族の美少年との同性愛に置換し、さらにはコレラ・パンデミックというショッキングな事件を舞台背景に埋め込み、観光地で巻き起こる小さな物語を「時代の必然性と密着」した作品として世界文学にまで昇華させたのだ。

法と倫理と自由との狭間で、人間はどのように進化を成し遂げ、いまという時代をどのように乗り越えるのだろうか。トーマス・マンは、現代の私たちにこうした問いを投げかけているように思えてならない。

* * *

次回は、視線を中国大陸に向けて、古代の東洋思想に触れてみよう。

最近は渋沢栄一の『論語と算盤』が流行だが、それにあやかって、『孔子伝』(白川静著)を取り上げてみる。次回も、お楽しみに。