今回は、読書会初の韓国文学への挑戦である。

2016年、イギリスのマン・ブッカー国際賞を受賞した作家、ハン・ガンによる『少年が来る』を取り上げた。

ハン・ガンは1970年生まれ。本作は、彼女の生地、かつての全羅南道道庁所在地の光州で起こった「光州事件」を取材した小説である。

光州事件とは1980年5月18日、240人以上の市民が軍部の犠牲になった世界史的な民主化運動弾圧事件である。

事件の発端は1979年12月12日の全斗煥元大統領による(粛軍)クーデターだった。その引き金となったのが同年10月26日の朴正煕大統領暗殺事件だ。

この、著者が2歳にも満たず体験した事件を回想した作品が、『少年が来る』である。

日本人にクーデターといわれてもイメージがつきづらいが、軍部が武器をもって内乱をおこし政権を掌握する暴力的なプロセスである。

日本史においては、645年の「乙巳の変」(大化の改新)と、1582年の「本能寺の変」、1936年の「二・二六事件」が「日本三大クーデター」といわれており、90年近くそういった経験を日本人は持たない。

1970年に作家の三島由紀夫が自衛隊にクーデターを呼びかけるという三島事件があったが、実行にいたることはなかった。

韓国では戦後、市民に対する凄惨な弾圧の歴史がある。1948年の「済州島四・三事件」では、朝鮮半島の南北分断に反対する3万人もの市民が犠牲になった。

隣国であるのに、意図的に調べなければ表面的な情報しか手に入らないという現実を、ハン・ガンの作品に触れることで目の当たりにした。

また、『少年が来る』のような血なまぐさい文学作品が日本にないことは、クーデター(町中に機関銃を持った軍人が歩き回り市民が監視される日常)も国家分断(血縁や仲間、恋人とコンタクトが取れない)もない日本がきわめて平和な証拠であり、彼らが見ている風景とはまったく異なるということにも気づかされた。

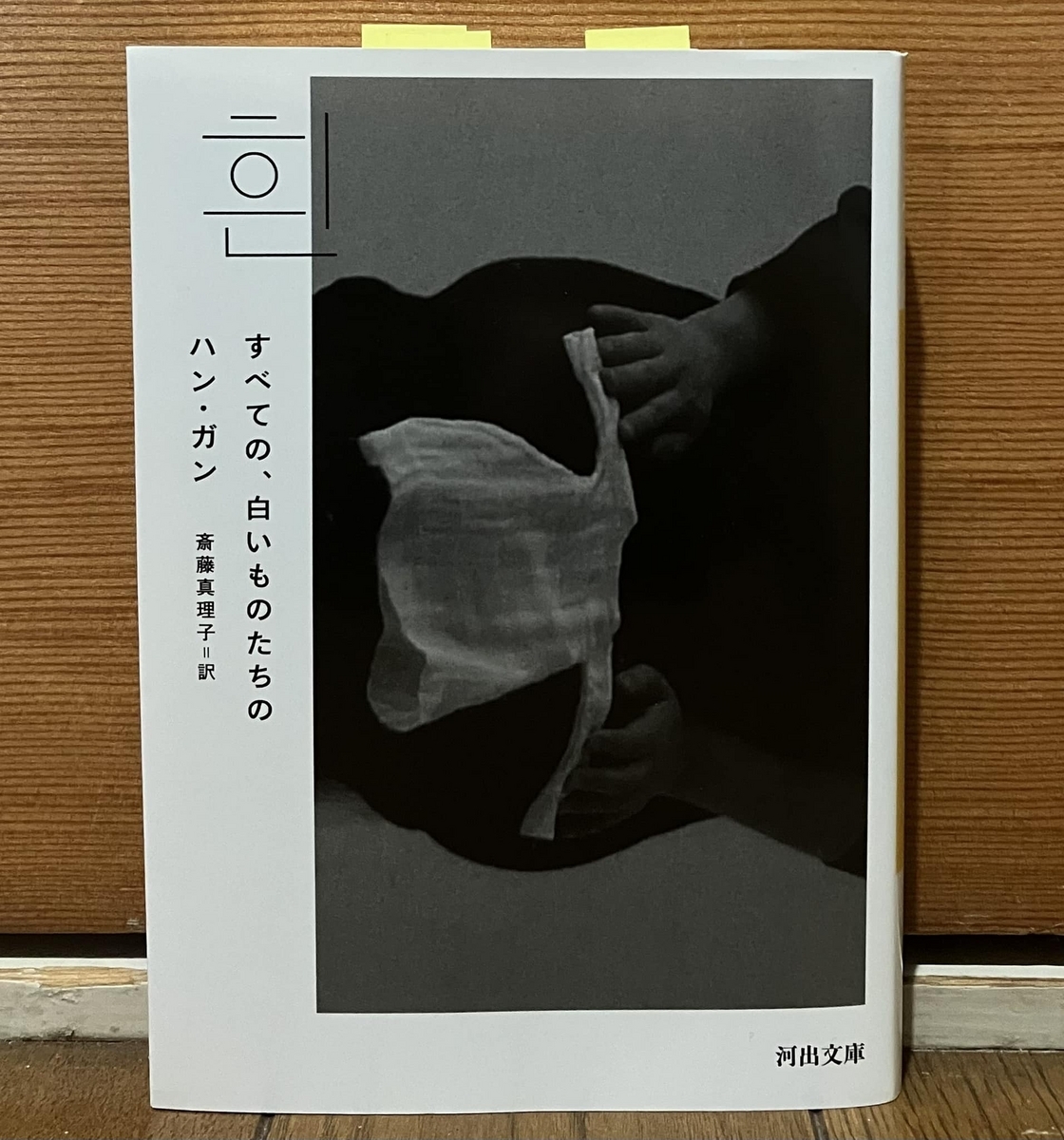

今回の読書会の副読本として、同著者による『すべての、白いものたちの』と『菜食主義者』とがあげられていた。

『すべての、白いものたちの』は、作家の半年のポーランド滞在がモチーフになっており、ワルシャワ蜂起のこと、死のことなど、詩的な文体で虚無を描いている。

個人的には、彼女の作品では『菜食主義者』の印象が最も強かった。

主人公は肉を食べられないことで社会性を失っていき、強権的な父親が主人公の心を破壊し、近親相姦に没入し、食べ物を受け付けない心身になるという悲劇だ。

今回触れた3作品はいずれも死や狂気を描いた傑作であるが、同時に、韓国人の心の闇や、彼らが抱えている閉塞感、日本人とはまた異なった集団的な心の影を見ることができた。

先進国の自殺率の高さで日本は世界的にもトップレベルだが、韓国はそれを上回るという。「なぜそうなのか」といったふわっとした感覚やイマジネーションを相手に伝える力は、映像にも数字にもない、文学作品ならではのものであると本作品を通して痛感した。

余談だが、全斗煥元大統領が1984年9月6日に来日したときのことははっきりと覚えている。この年私は、1月にオートバイの免許を取ったばかりで都内を走り回っていたが、数々の検問と右翼の宣伝カーの轟音で、都内は騒然としていた。16歳の私は、隣国の国賓が来るのだ、ぐらいに思っていたが、上記の歴史を知ることで、あのときの「騒然」がまた別の記憶として鮮明によみがえってくる。

死を描かないいまの日本文学との対比が強烈

今回出席したのは、主幹のKNさん、KMさん、KSさん、HHさん、HNさん、KAさん、KHさん SKさん、そしてゲストの紅一点AMさんという、私を含め、総勢10名の大読書会となった。

人数が増えると多様な意見が出てくる半面、一人ひとりの意見を深掘りしづらいという弱点もあるが、以下、会場から出てきた声をまとめてみる。

「隣国同士の仲よしは難しい」

という、日韓関係の本質を語る発言から、

「1960~70年代、日本にも北朝鮮シンパが多かった」

といった日本人の朝鮮半島観の時代による大変化、

「1997年のアジア通貨危機以来“元気な国”になったが、こんな黒歴史があったとは」

という韓国現代史への驚き、

そして、『少年が来る』への第一印象としてあがった

「死を描かない、いまの日本文学との対比が強烈だった」

は象徴的な発言だった。

同作のテーマはまさに死である。

「死者は語れない」

にもかかわらず死を作品で語るという本作から、

「果たしてこれは事実が書かれているのだろうか?」

「死者が資料を通して作家に憑依したかのような神秘性」

といった印象を聞くこともできた。

さまざまな意見が出てきたが、

「めちゃくちゃよくできた小説」

「原文で読んでみたい」

「作品に迫力がある」

「衝撃的作品」

「浮遊感のある、珍しい読書体験だった」

と、総じてポジティブだった。

喪に服する、偲ぶ本。ある種のレクイエムである

本作には、恐怖をあおる

「気持の悪い描写が多い」

という意見や、

「光州事件という隠された歴史は、さすがに時間をおかないと書けない」

という、生々しさを通過してジャーナリズムから初めて作品になるという言葉も聞こえてきた。

「これは魂の本だ」

「魂を外側から見ている」

「死体を見ることで魂との距離感の変化を体感できる」

「魂は身体が焼かれるまで残る」

という、作品から「魂」が見えてきたという発言や、

「喪に服する、偲ぶ本。ある種のレクイエム」

という、作者が最も行いたかったであろう、光州事件の犠牲者に対する祈りが聴こえてきたという意見もあった。

副読本の『すべての、白いものたちの』については、

「散文詩の世界」

「ドイツ文学の詩に近いのでは」

「「白」への投影」

という意見があがったが、『菜食主義者』に関しては、残念ながら読んだ人がおらず、意見が出ることはなかった。

メンバーからの意見はどこかの機会で聞いてみたい。

いつから、日本人から「死」が遠くなったのだろうか

いろいろな意見が飛び交ったが、会場からふと、「韓国文学には日本文学ほどバリエーションが多くない」という意見が出てきた。

ハン・ガンの今回の3作を読んでいても、フランスやドイツなど外国文学の影響を強く受けていることがわかる。

また実際、韓国文学では、とくに「内面を表現する」という点で、日本文学の影響を多く受けているのではないか、という意見も出てきた。

ここでふと、議論は「日本人にとって文学ってなに?」に移行した。

素朴な疑問であるが、それだけ文学が日本人にとって、古来から存在する当たり前な存在、ともいえる。

たとえば、すでに11世紀に、長編日本文学は『源氏物語』という形で成立していた。大陸から持ってきた漢字という文字を崩し、日本独特のひらがなを編み出した。当時は女手(おんなで)といって、ひらがなは女子が使うローレベルな文字で、ハイレベルな文字が政治家や学者が使う漢字であった。しかしながら結果としてローレベルな文字であるひらがなが世界文学を構築してしまったというのは、偶然というか奇跡というか、不思議である。

上記の「内面を表現する」も、日本文学が自然に持っていたもので、世界最古のエッセイといわれている『枕草子』をはじめ、『徒然草』や『方丈記』といった、作家の内面を表現した随筆文学も11世紀から存在した。文字もアイデアも源流は大陸にあるが、それを輸入して自分のものに作り替えてしまったのは日本人である。

一方で、韓国文学を記述するハングルは15世紀の成立で、ドイツ文学を記述するドイツ語は整備されて200年、インドネシア文学にいたっては、インドネシア語の正書法が成立して50年である。それだけ、日本語と日本文学の成立は古く、「あって当たり前」のものである、という意識が日本人にはある。

ある天才が出現して言語と文学を開発したわけではないし、外敵の侵略で必要に迫られて開発したわけでもない。

理由はただ一つ、歴史が残した、たまたまの「偶然」である。

ある意味、そのような偶然に恵まれたことは謙虚に受け止めるべきである。

「日本と韓国との違いとして、死生観の違いが大きく見える」

という発言でもあったように、そもそもの日本人には、明確な死生観があったはずだが、それが近年は見えづらい。

前述の『源氏物語』は死者の書であるし、古来の能楽もあの世からの言葉を音楽や舞で表現した芸術である。文学や芸術を通して、日本人は死と隣り合わせだった。しかしいつしか、日本人から「死」を遠ざけようとするマインドが出現してきた。

たび重なる震災やパンデミックなどで、「もういいよ……」と日本人が辟易した結果かもしれない。その反動としてか、巷では「死」を語り合うイベントが増えてきている。

ハン・ガンは『少年が来る』を通して、「死」という誰もが知りえない人間の状態を、「魂を外側から見ている」姿勢で緻密に描き、私たちに命と存在の問題を伝えてくれる世界文学である。日本からも、このスケールの世界文学が出てきてもらいたい。

* * *

さて次回は、またまた趣向を変えて、日本の古いベストセラーからの選書である。本読書会主幹のKN氏の鶴の一声で、山本七平の『空気の研究』が決定した。

山本七平といえばイザヤ・ベンダサンのペンネームによる『日本人とユダヤ人』が300万部を超えるベストセラーとしてあまりにも有名。

ベストセラー作家の論考に対する私たちの見解は、果たしてどのようなものになるのであろうか。

次回も、お楽しみに。