明治の作品ということもあり、また露伴の独特な文体もあり、いまとはかけ離れた言い回しの日本語や時代がかった思想から、わかりづらい、という意見もあったが、各人からさまざまな見解が飛び出し、興味に尽きなかった。

一つの本でも、読む人にとってさまざまな見解がある、ということを改めて感じた。

血の通ったものにこそ知恵が宿り、芸術が宿る

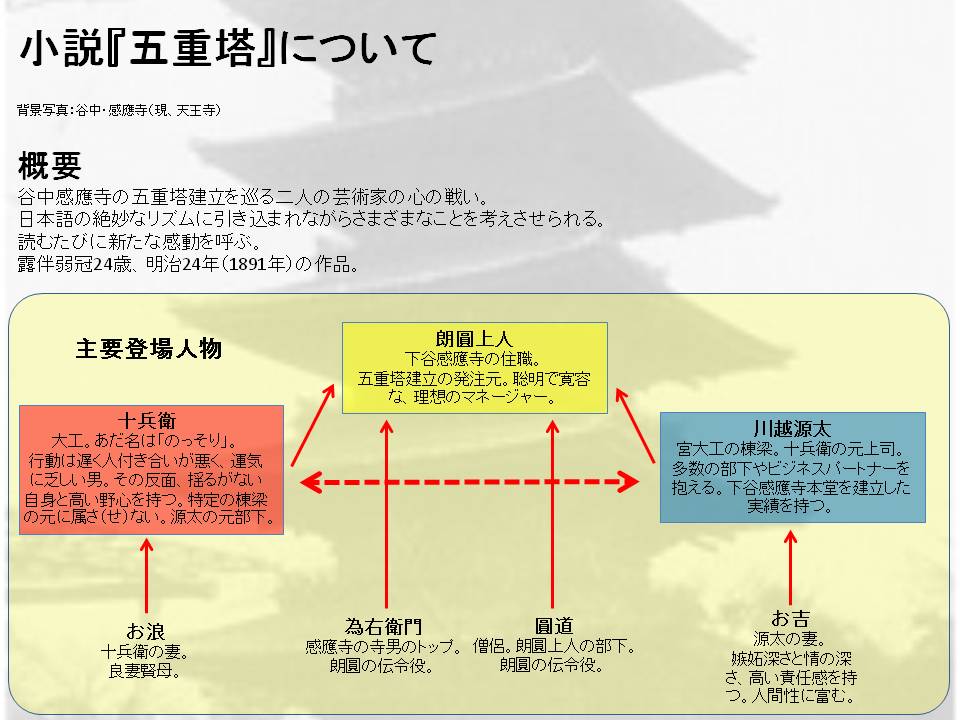

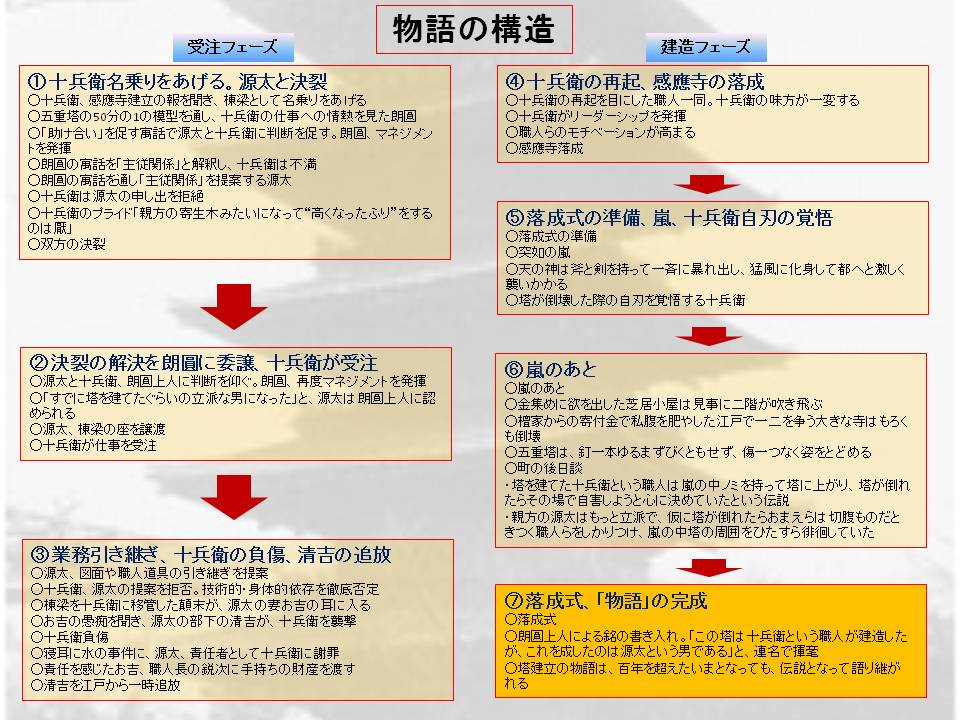

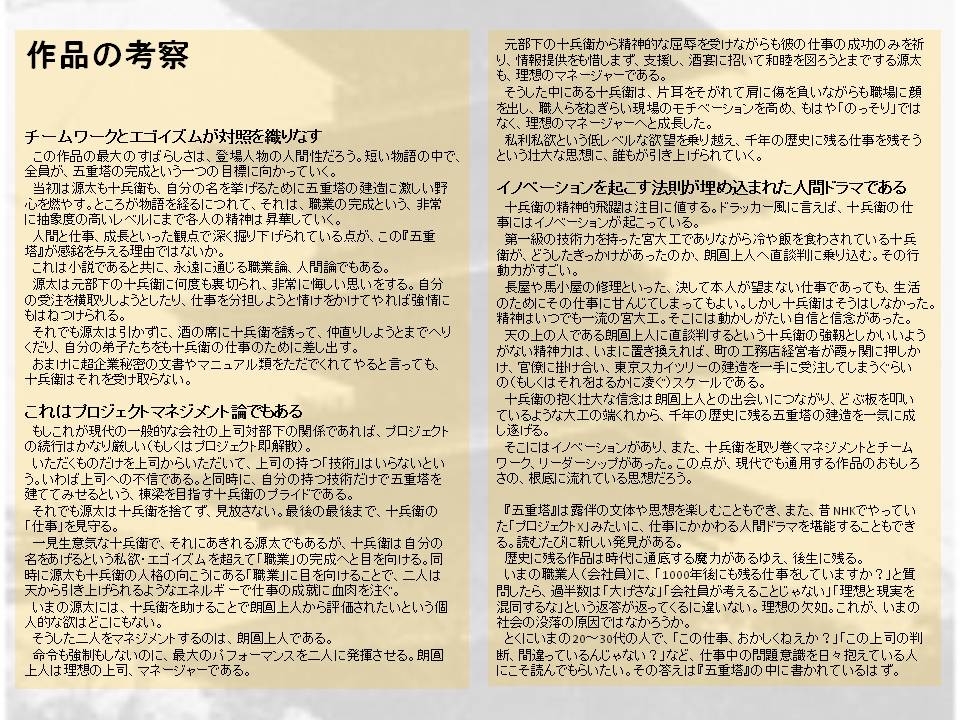

感應寺住職の朗圓上人がマネージャで棟梁の源太と大工の十兵衛のリーダーシップ物語であると私はずっと読んでいたが、いやちがう、マネジメントはどこにもない、古き良き日本のノスタルジーに過ぎない、十兵衛は本当に棟梁としてリーダーシップを発揮したのだろうか、彼は最後まで芸術家としての大工の域を出ていないのではないか、という意見など、私が思いもつかなかった見解がいくつも出てきた。

一つの結論としてわかったことは、『五重塔』は、十兵衛という大工が芸術家として五重塔を建設したという芸術至上主義が、この作品の根底を支えている、という点。

もう一つは、古い職人は「テクニック」を教えず、若い職人は古い職人の振る舞いやだめ出しを見聞きして盗む・判断するしかなく、現在の、情報としてナレッジを共有する、という感覚は乏しい、という話も出てきた。

そこで、テクニックを再現するには知識と知恵があり、知識はネットを介して情報として共有できるが、知恵は「身につける」ものだからそうはできない、という意見も出た。

それではどうやって現代のネット社会において知恵を共有するのだろうか、という疑問に、知恵こそ、読書会や勉強会、セミナーなどのオフラインの場で共有するもの、という一つの答えが落ちてきた。

人間は身体的な生き物であるから、メディアを介した情報だけではテクニックを再現できない。

オフラインで身につけた、血の通った「知恵」こそ、見直すべきである。

脳生理学で言う右脳(知恵)と左脳(知識)のバランスが重要、ということ。

双方が高度に連携して、はじめて、物が生み出される。

徹底して明治維新以降のパラダイムを排除した露伴のかたくなな姿勢が読み取れる作品

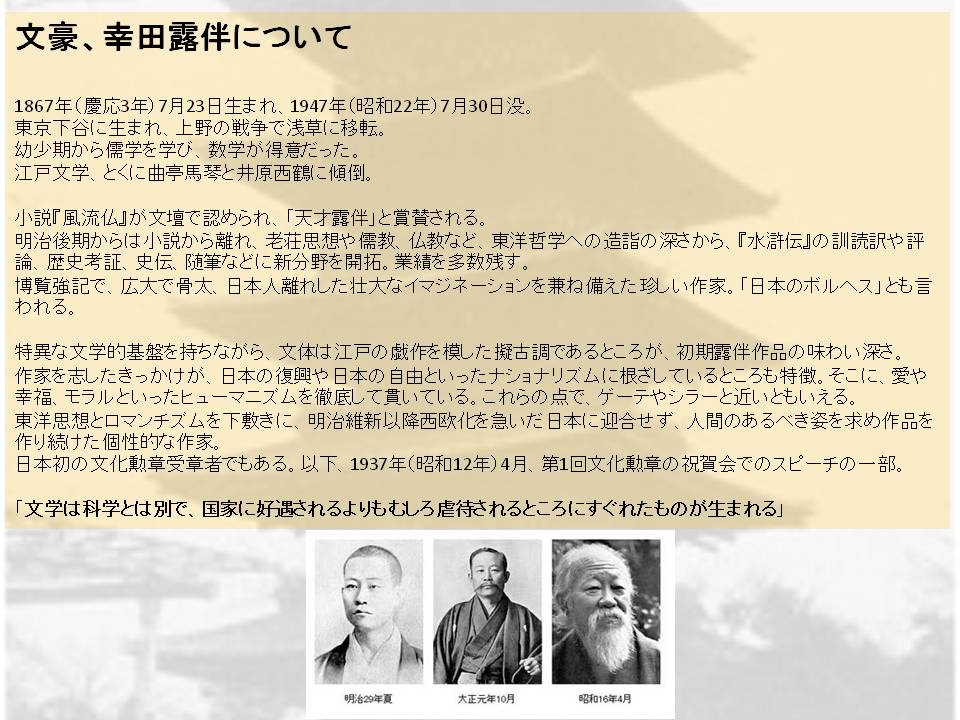

明治に生きた幸田露伴は当時の社会に違和感を感じており、『五重塔』のように、あえて江戸文学を模したようなアナクロな作品を残したのは、その違和感の象徴である。

作家として彼は、明治維新にも日露戦争にも懐疑的だったようだ。

売れっ子作家としてデビューした露伴は日露戦争を境に、突然それまでのような小説を書かなくなり、和漢の史伝や考証を中心に独特の作品世界を築き上げていった。

いわば世捨て人としての典型的な芸術家で、食べ物も乏しい第二次世界大戦直後の混乱期に刊行された遺作は、芭蕉の俳句を扱った風流な作品だった。

雨が降ろうが槍が降ろうが、食べ物も住まいもなかろうが、芸術家はひたすら、芸術を追究するのみ。

そんな露伴の人生を見ていて、『五重塔』の十兵衛は露伴の分身では、とも感じてきた。

徹底して明治維新以降のパラダイムを排除し、和漢一辺倒、西欧にほとんど目を向けなかった露伴の作品を取り巻く世界観は独特としか言いようがなく、言い換えると、読んでいていささか疲れる。

それでも私が学生時代から露伴を愛読していたことには、なにか意味があると思っている。

そこで最近気づいたのは、自分自身、文化の中心は西欧であると子どものころから思っていた。

深層心理として、違和感を持っていたのだろう。

意図的に和漢の世界を作品に貫いた露伴は、極端な西欧化が進む明治維新以降の日本人に警鐘を鳴らしていたのに違いない。

今年の春、私が初めて台湾やインドネシア、韓国に足を踏み入れたときに得た衝撃と、はじめて露伴と出会ったときの衝撃にに、とても近いものがある。

ともに日本人としてのDNAが共鳴した、という印象だ。

今回の読書会で『五重塔』を再読しいろいろと思うところがあり、その他の作品にも手をのばしてみたが、『連環記』『観画談』が印象深かった。

いまの日本にはほぼ見られない、まさにアジアの文学。いつかこれらの本を取り上げられたら、と考えている。

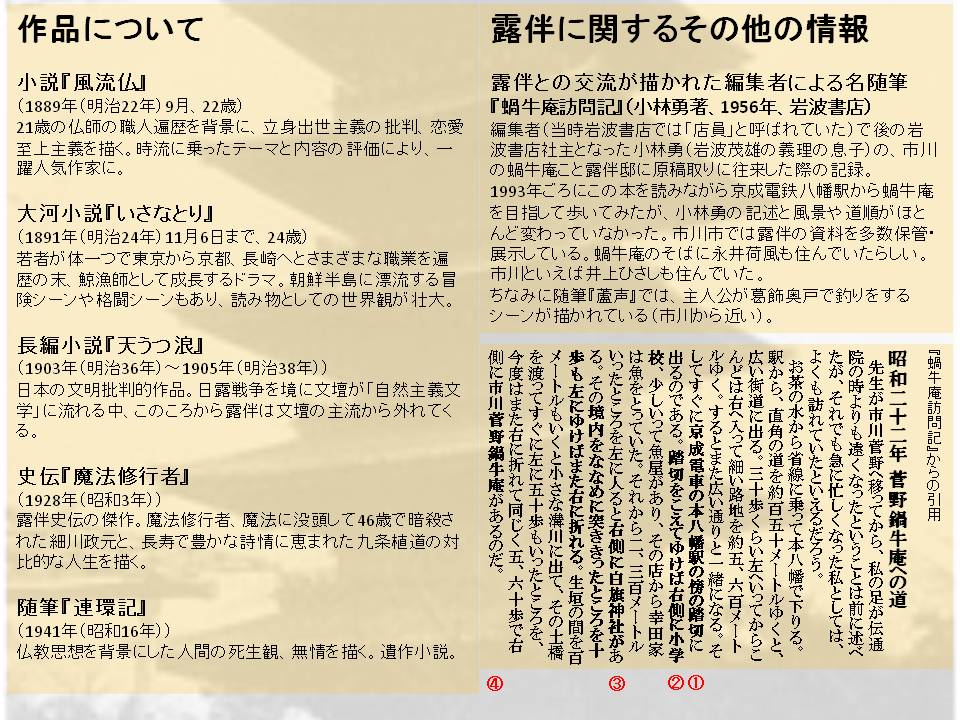

以下、プレゼン用サマリー画像をお届けする。