昔、ドリフのコントで「もしものコーナー」というものがあった。

「もしも直木賞作家の山口瞳が考古学者だったら」と設定したら、

きっとこんな本が書かれるだろう。

そういった示唆に富んだ名著だった。

なにより、私が生まれた昭和の葛飾立石についての物語が、作者の体験を通して質感高く記述されているところが興味深い。

そして懐かしく、入り込む。

私が生まれたのは、いまはなき立石の日本赤十字病院。

お正月のことだった。

立石といえば大きな病院があったり葛飾区役所があったり、葛飾区のセントラルである。

いまでもおもちゃのトミーの本社があり、小学校時代の同級生は、ビニール人形の手足パーツを射出整形する工場の子供だったり、お母さんがトミカの車輪をはめ込む内職をしていたりする児童たちが多かった。

メッキ工場もあちらこちらにあった。

昔は「葛飾メッキ工場アパート」という建物があり、社会科の副読本の表紙にもなっていた。

古く葛飾は、いまとなってはほぼ面影がないが、実はモノづくりの町だった。

立石で少年時代を過ごした漫画家のつげ義春は、作品『大場電気鍍金工業所』で朝鮮戦争特需景気中の戦後葛飾の原風景を見事に描いている。

本作『千ベロの聖地「立石」物語』でも描かれているが、京成曳舟の駅を降りると石鹸の匂いで充満していた。理由は、私が子供のころ、資生堂の本社があったからだ。豚の皮革を加工する工場もたくさんあり、独特の臭気が町を取り巻いていた。

本作は、そんな葛飾の視覚や嗅覚を刺激する素晴らしい作品だった。

再開発を通して下町が再定義される

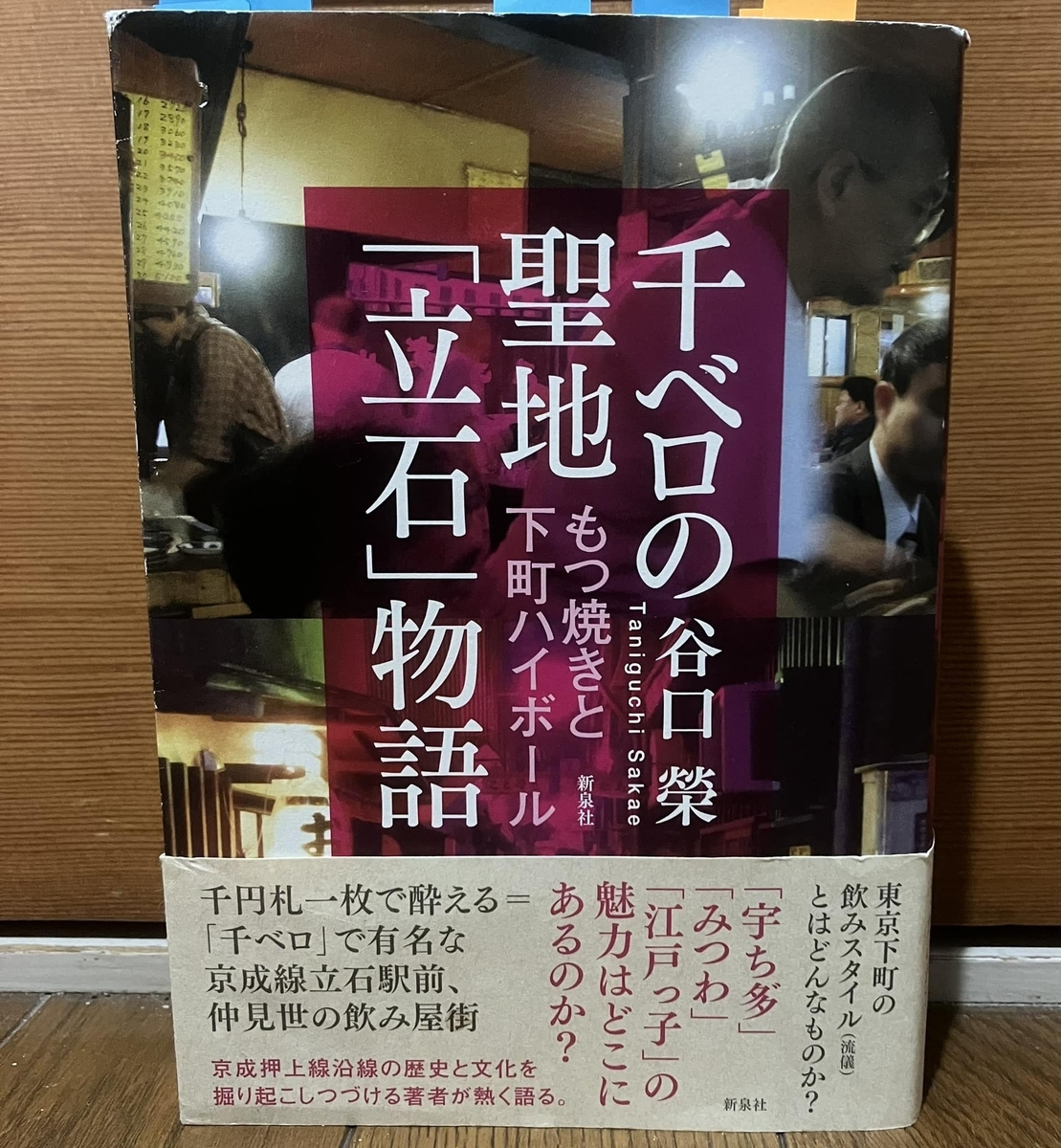

書名には「千ベロの聖地」とあるように、考古学者である著者が、飲み・見た・感じた立石を言語化し、記述・記録した作品である。

立石の言わずと知れた名店「宇ち多"」「ミツワ」「江戸っ子」「鳥房」に焦点を当て、サブタイトルにもある「もつ焼きと下町ハイボール」を本丸に、立石というソウルフルな下町を紹介している。

立石は私の生まれ故郷でもあるので、個人的に語り出すと脱線して長くなる。

が、本作の意義と価値は、考古学者が立石を考古学的に発掘したところにある。

というのも、立石はすでに再開発中の町なのである。

「江戸っ子」においてはすでに更地になっており、「宇ち多"」「ミツワ」の存在する仲見世通りも、将来的に再開発に取り込まれると聞く。

本作の圧巻はなんといっても、上記名店の店舗見取り図である。

これもまた考古学的で、すでに「未来に発掘されるべき店舗」として取り上げられているのである。

1000年後、日本列島の跡形を、日本もしくはどこかの国の考古学者が発掘する際、貴重な資料になることに違いない。

人間の生活動線は、歴史と共に書き換えられていく。

そうした唯物史観において、歴史は更新されうる。

単なるノスタルジーとして流すのではなく、更新を通して人が得たもの・失ったものを客観的に検証・提示する科学が、考古学である。

再開発を前にし、立石はWebやテレビ放送など、メディアで取り上げられることが増えてきた。

「下町を残せ」、など、飲みながらクダを巻いているおじさんらも多く見かけた。

本作の作者が「鳥房」に行った際のエピソード。

同店舗のおばちゃんは鳥の丸焼きの食べ方を懇切丁寧に半ば説教的に指南する(フォークでこうしろ、ここは旨い、残すな、など)。

それに作者は「私はあなたが来る前からこの店舗に通っていたのだ」と反論。

依頼おばちゃんは、作者に対しておとなしくなったという。

なにが言いたいのかというと、上記のような、メディアの手でデフォルメされたイメージに追従した「いわゆる下町的」客あしらいである。

言い換えると立石は、下町外部からの「日本人インバウンド需要」の町になってしまったのである。

いわば、「男はつらいよ」という山田洋二の童話が作り上げた、疑似的な下町のビジョンに葛飾区は支配されているのである。

上記鳥房のエピソードを読んで、そうした現実とイメージのギャップに共感した。

実際に下町には人情などあまりない。

そう、下町に生まれ育った私は理解している。

私が知る下町のリアル

そもそも、宅地が密集した下町では、人と人との身体的距離がとても近い。

ゆえに、長時間の議論や、店舗での店員とお客とのやり取りがあまりはない。

寅さんのような人物は、こうしたコミュニティでは異端者のレッテルが貼られ、町をあげて排除の力が働く。

言い過ぎた表現が許されれば、下町には(地方のような)ゆとりがないのだ。

下町育ちの私の記憶には、そんな風景が頭に焼き付いている。

「宇ち多"」でも、日本人インバウンドのお客さんが長い列をなして並んでいる。午後、モツが欠品になると、早く閉店する。それを見越して、多くのお客は長蛇の列をなして下町を食べに来るのである。

インバウンド化する下町

立石のとあるお店に入ったときのエピソード。

閉店に伴い店主が大声で「閉店!」と客払いをする。

遅くまで、「なんだかねえ……」と思いながら、半世紀以上前に私が生まれた立石を感じながら飲んでいたことがあった。

そして気が付くと、私一人になっていた。

「これはまずい」と思いながらも、自分が半世紀以上前に立石に生まれたことや、下町日本人インバウンド需要の立石っていけてないよね、などの話を、愚痴半分で閉店後まで店主に話していた。

そして時計の針は、閉店時間をとっくに過ぎてしまっていた。

再度「これはまずい」と、店主にお勘定を済ませ、丁重に長居のお詫びした。

すると、厨房もほぼ閉じた時間に、こわもての彼はにっこりと「いいよ」、と返答。

彼も心の奥底では、立石日本人インバウンド需要に「なんだかねえ……」と思いつつ、ビジネスとして立石の味をいかにして次世代に継承してくのかと、必死の模索を繰り返しているのだと想像した。

少なくとも、本作は立石の名店の見取り図や、未来の人類が手にする土器を、後世に継承してくれた。

1000年後の日本列島を発掘した人類は、きっと、京成立石を、もつ焼きやハイボールといった古代の食文化が開花した小さな場として語り継いでくれるであろう。

考古学者による葛飾・立石の貴重な記録の贈り物である。

大変感慨深く、風景と嗅覚を感じた。

そしてとてもありがたく、拝読させていただいた次第だ。